会津藩校・日新館の教え

会津藩の「什の掟」

若松郭内に屋敷を構える会津藩の上士は約800戸あったという。

会津藩には、日新館という藩の学校のようなものがありました。

日新館

あの白虎隊もここで教えを受けていた藩校で、この藩校に入る前の子供たち(男の子に限る)は「什」というグループを作った。

この什は、町の区域を「辺」という単位に分け辺をさらに細分化したものです。

什の構成は6歳から9歳までの会津藩士の子供たち10人前後でグループ化されました。

そのグループの年長者がリーダーの什長(じゅうちょう)になり、毎日順番に什の仲間の家に集まり、什長が「什の掟」という話をひとつひとつみんなに申し聞かせた。

全ての話を聞かせ終えると、昨日から今日にかけてお話に背いたものがいなかったか、どうかの反省会も行っていた。

6歳からというのは、ちょうど現在だと小学校の1年生です。

素晴らしい制度があったのですね、これから会津武士になる心構えを身に付けるための、ある種の幼児教育ですね。

浅間山の噴火がもたらした天明の大飢饉(だいききん1782年~1788年)を経て、会津藩は、1803年に改革は人材育成からと藩校の日新館を創設した。

浅間山の大噴火

日新館は、文武両道、天文学や医術も教え、全国でもトップレベルの教育機関だったようです。

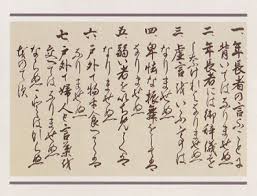

什の掟

- 一、年長者の言ふことに背いてはなりませぬ

- 二、年長者にはお辞儀をしなければなりませぬ

- 三、虚言を言うことはなりませぬ

- 四、卑怯なふるまいをしてはなりませぬ

- 五、弱いものをいぢめてはなりませぬ

- 六、戸外でものを食べてはなりませぬ

- 七、戸外で夫人と言葉を交えてはなりませぬ

以上の七箇条からなり、最後に「ならぬものはならぬものです」と厳格に締めくくっています。

什の掟

この什の掟が一通り終わると什長が言います。「何か言うことはありませんか」

とたずねます。

これは、教えに違反した者はいないかの問いかけで、もし、いた場合は座の真ん中に呼び寄せて審問します。

違反をした事実がわかれば什長は、みなと相談しそれ相応の制裁をします。

制裁の種類

制裁一:「無念(むねん)」

「無念でありました」とお辞儀をして謝ること。

制裁二:「竹篦(しっぺい)」

皆に罪の重さでしっぺの回数や個所が変わる。

制裁三:「派切り(はぎり)」

絶交、仲間外れにされる。この処分は、父か兄がその什に赴き、深くわび、許しを得なければならない。

制裁二のしっぺいが現在の「しっぺ」だったのですね。

思い出すと、子供の頃よく制裁されました。

その他の制裁:「火あぶり」火鉢に手をかざす。

「雪うめ」雪の中に倒して雪をかける。

お分かりだと思いますが、この、制裁は子供たちが考えだされたものだと言います。

「制裁」だけでなく「什の掟」も子供たちが考えたものです。それぞれの什で多少の違いはあったようです。

会津鶴ヶ城

ベストセラーの藤原正彦著の著書「国家の品格」で紹介され

一部抜粋:国家の品格より

要するにこれは「問答無用」「いけないことはいけない」と言っている。これが最も重要です。すべてを理論で説明しようとすることはできない。

だからこそ、「ならぬことはならぬものです」と価値観を押しつけたのです。

この「什」の教えについては各教育機関も注目を集めました。

教育の根幹として是非取り入れてもらいたいものです。

この上の日新館に進むと「什の掟」よりさらに、細かい日新館の心得があります。

「什の掟」現代版として会津若松市が「あいづっこ宣言」を策定した。

「ならぬことはならぬ」は、駅前の看板小学校の肛門の脇お土産のしおりなどに使われ、「NN運動」として福島県で展開されている。

「だめなものはだめ」ですね。

参考:国家の品格(藤原正彦著)、Wikipedia、什の掟、読売新聞オンライン、会津物語、日新館

可愛すぎる

可愛すぎる