冬の季節の寒の入りとは

冬の季節・寒の季節

冬の季節になると、寒の季節ともいい冬の時期にはニュースや天気予報などでよく聞く言葉ですね。

寒の季節とは、寒の入りから寒の明けまでの約1カ月の期間を言います。

二十四節気

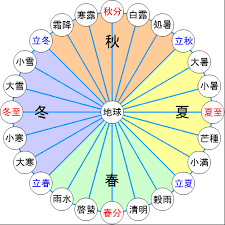

これらの言葉は、二十四節気(にじゅうしせっき)からきています。

二十四節気は、1年の太陽の動きをもとにして、太陽が移動する天球上の道の黄道を24等分にしたものです。

二十四節気

もう少し詳しく言うと

- 黄道を夏至(6月21日頃)と冬至(12月22日頃)の「二至」に分ける

- それに春分と秋分の「二分」し4等分

- それぞれの中間に立春、立秋、立夏、立冬の「四立」を入れて八節とする。

- 1節は45日となり、これを15日ずつ3等分にし「二十四節気」となる。

寒の入りは、小寒の日(1月5日頃)

寒の明けは、立春の日(2月3日頃)を指します。

寒の入りから、立春の前日の節分までを寒、寒中、寒の内といいます。

大寒の日は、(1月20日頃)になる。

こんないわれがあります。

「寒に雨なければ夏日照り」

「寒に霜多き年は夏干ばつあり」

昔からの言い伝えでこの季節を振り返り夏の農作物の心構えを占ったのでしょう

寒の入り

寒のスタートとなる寒の入りです。

昼の時間が1年で一番短かくなる冬至から日中の時間がじょじょに長くなるのですが反対に寒さはこれから本番を迎えます。

寒の入り時期の小寒は、身体がまだ寒さに慣れていないときでもありますが、寒中水泳や寒稽古(かんげいこ)などがあり、寒さに耐えながら鍛錬するとともに心を清めるという意味があります。

また、この時期は寒中見舞いがあり、日本の習慣のひとつになっている。

厳しい寒さにの時期に、季節の挨拶状を出しますが、最近では喪中で年賀状を出せない時の代わりに書くことが多いです。

年賀状の返事が遅くなった時にも使います。

寒造り

1年で最も寒いこの時期は、日本酒をつくることを「寒造り」といいます。

江戸時代に寒造りが確立されたといわれ杜氏をはじめとする蔵人は、発酵状態で変わる香りや味を研ぎ澄まされた肌の感覚で五感に訴え複雑な酒造りに対応してきたといわれています。

冬に酒造りが行われるのは、寒さで雑菌が繁殖しにくいことが第一に挙げられます。

そして、酒造りの工程で大事な発酵においてしばしの間、低温状態で温度管理の必要性があり、まさに冬の気候が最適な環境なのです。

「北風小僧の寒太郎」という歌があったほどで、歌ができる以前から寒太郎は存在していたそうです。

北風小僧の寒太朗

また、こんな言葉もあります

- 寒四朗(かんしろう)

寒の入りから4日目のことです。

この日は麦作の豊凶を占う日とされており晴れなら豊作、雨や雪なら凶作とされました。 - 寒九(かんく)

寒の入りから9日目のことです。

この日も麦作の豊凶を占う日とされており寒四朗とは逆で雨なら豊作で「寒九の雨」と呼ばれていました。

寒の入り(小寒)は、日本列島が本格的な厳しい寒さに向かうことを表しています。

くれぐれも 風邪などひいて体調を崩さないように気をつけましょう。

参考:気になる話題、暮らし歳時記、かじや、お天気com、日本文化研究ブログ