太陰太陽暦と太陽暦の違い

太陰太陽暦と日本

つい最近まで、そう明治5年初めまで、日本は太陰太陽暦(旧暦)を使って生活をしていました。

古代の暦は「太陰暦」で、月の満ち欠けを基準として計算され、新月から月が満ちていき満月になり、やがて月が欠けていくまでを1カ月としました。

月の満ち欠け

太陰は、宇宙の「月」のことです。

この1カ月を12カ月で1年とし、1カ月は29日か30日です。

すると12カ月×29.35日(平均)となり、1年が354日で「太陽暦」より11日も短くなります

そこで3年毎に「閏月」を設け、1年を13カ月にしてずれを補う方法をとりました。

4千年前に中国で使われていた「農歴」が日本に伝来し、公式として使われ、誤差などの訂正や修正を重ね天保十三年(1842年)には天文学的にも世界で最も高度な太陰太陽暦になったそうです。

太陽暦(グレゴリオ暦)に

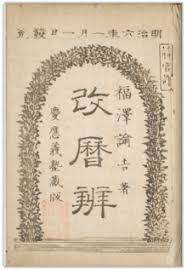

しかし、明治5年11月、政府より太陰太陽暦から「太陽暦」に切り替える太政官布告が発せられた。

その年の12月2日の翌日をグレゴリオ暦に基づき明治6年1月1日とした。

太陽暦

それ以降、天保暦の太陰太陽暦は「旧暦」と呼ばれるようになり、太陽暦のことを「新暦」と呼びます。

暦の語源は「日読 (かよみ)」、もっと古くは「月読 (つくよみ)」でした。

古くは、「読む」には「数える」の意味がありまさしく月の動きで日を数え、「とき」を循環するサイクルの中に位置づけてとらえるのが和暦です。

循環を持たない直線的な太陽暦(グレゴリオ暦)にはない感覚です。

- 太陽暦(グレゴリオ暦)は、「日は消費されていくもの」

地球から見た太陽の動き(季節ひと巡り)を基本としている。 - 和暦(太陰太陽暦)は、「日はめぐっていくもの」

地球から見た月の動き(月の満ち欠け)を基本としている

サイパンやグアムなどが連なるマリアナ諸島の南方にミクロネシア連邦があります。

地図やコンパスがなかった時代から(正確な時代は不明)星を頼りに航海をしていた伝統航海術がありました。

ミクロネシアの航海者は島と島の位置が描かれた地図を歌にして覚えます。

その歌は「星の歌」とよばれ、長いものだと1時間以上続くそうです。

彼らのコンパスは夜空です。

円周上に32の星を配置した「スターコンパス」を頭の中に描き、それを夜空の星と照らし合わせて、方角を知るのです。

夜空

研究者はハワイ島に初めてやって来た人々は単なる漂流者ではなく、タヒチや近隣諸島からカヌーに乗って狙いを定めてやって来たのではないかと考えています。

植民地化された島々は、ハワイに限らず文明の名のもとに伝統的な文化を失い、航海術さえも失ってしまった。

そこで、あらためて優秀な航海者から教えを受けて学び今では、ハワイの英雄ナイノア・トンプソンをはじめ多くの人達が伝統の航海術のナビゲーターとして活躍しています。

和暦(太陰太陽暦)も居住している場所で見る月や星の位置、その星の見える時期で今がいつ頃の季節なのかを判断した。

さらには、太陽の季節の変わり目を知る手がかりのもなった。

和暦も星の航海術に似た、天体の観測が利用され、太陽と月と地球の位置関係を重ね合わせたり、さらに、月の満ち欠けを組みあわせることによって、和暦の日付には宇宙や

自然が映し出されいるんです。

花の咲く時期や虫や鳥の出現、季節の移ろいなど自然と向き合う時は、心豊かに旧暦で考えて見てはいかがでしょう。

参考:Wikipedia、日本古来の太陰太陽暦、つきのこよみ、毎日新聞、暦WIKI