仏教の根本精神のひとつ「忘己利他」とは

人は、自分は他人より優れていると感じたときや、他人から自分の良さを認めてもらった時はうれしくなり、気分がよくなります。

しかし、おごりやうぬぼれの心は、相手を見下し、傲慢になってしまうものです。

誰でも、ほめられたいとか尊敬されたいとか思う気持ちはもっていて、つい「みせびらかす」傾向にあるのです。

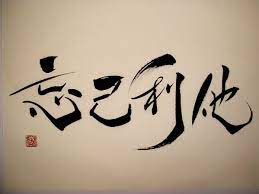

忘己利他

自分が優れていると感じることで、相手に劣っていると感じさせてしまい傷つけることになります。

それは結局は自分をも傷つけることになります。

天台宗本山の比叡山に「忘己利他・もうこりた」という言葉があります。伝教大師の最澄の教えで「己を捨てて他を利すればいい。そうすれば皆が幸せになる」と説いています。

最澄

「己を忘れて他を利するは 慈悲の極みなり」

自分が何か出来るかどうかは関係がなく、何かを達成できてもできなくても、相手を尊敬し相手を第一に考えることがすべてです。

自分は一歩引いても人様を立てる、それによって世の中がうまくいく。

成功しても自分ひとりで成功したのではなく、たくさんの人のおかげでできるものです。

自分は自分、人は人だ、なんて考えは言語道断です。

しかし、その忘己利他の精神が実に難しいのです。

つい、どうしても自分がかわいいから、自分を第一に考えてしまって、自分が損をしないように得になることを考え、楽になるようにと気持ちが先に立って、相手のことは二の次三の次になってしまうのです。

大阿闍梨の酒井雄哉(さかいゆうさい)

比叡山延暦寺に伝わる荒行(千日回峰行・せんにちかいほうぎょう)を二度も成し遂げた酒井師もその著書でこのようにお話されてます。

「僕の行(千日回峰行)も、実際に山を歩いたり行をするのは確かに自分だ。

でも、細かい雑務なんかを知ると、とてもじゃないけど簡単にはできない。

行が始まるとお手伝いをしてくれる人がポツン、ポツンとでてくる。

どんどん行を重ねていくと回峰行の中でも荒行の「お堂入り」ができるようになる。

その積み上げてきた5年間やっぱり皆さんの助けを受け、さらに七年間にわたる千日回峰行を満行できるわけだ。引用:続・一日一生(酒井雄哉著)

千日回峰行は、荒行も荒行で比叡山の峰や谷を一千日巡り、礼拝し続けます。総歩行距離は地球一周分の約4万㎞になり、その間には生死を賭けた「お堂入り」と呼ばれる修行があります。

堂に9日間籠り、一切の食事や水、睡眠を断って法華経を読誦(どくじゅ)し、不動明王の真言を10万回唱える修行です。続・一日一生(酒井雄哉著)より

酒井雄哉・千日回峰行

釈迦の物語

釈尊様が前世において、菩薩として悟りを求めて修行していたときの有名な話があります

あるとき釈尊が森を歩いていると、出産直後の雌虎に出会いました。虎は腹をすかし、空腹のあまり出産した子を食べようとしていました。それを見た釈尊は、自分が虎の餌になろうとその前に横たわりましたが、虎は力が尽きていて、釈尊に襲いかかることができません。そこで釈尊は近くの崖に登り、そこから飛び降り、自分を殺して虎の餌になることで、虎を救ったのでした。

引用:大谷大学

この話は、極端すぎると批判が出ますが、何を言いたいのかを考えれば、いいのです。

本来、私たちは自分の利益を忘れて、みなが幸せになるために尽くすことを理想として生きるべきだと、この物語は訴えかけているのです。

今日、世界銀行のデータによると、およそ7億3600万人がこのわずかな収入で生活しており、世界人口の約10%、日本人口の6~7倍の人々が貧困にあることを示しています。

今まさに、忘己利他の精神に立ち戻るときではないでしょうか。