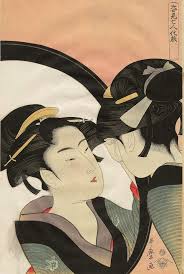

日本髪の種類と特徴

日本髪

長い髪の女性をみると日本髪を連想することがあります。

日本独自の進化を日本髪はとげてきました。

「黒髪は女の命」とまで言われてきました

その種類は組み合わせの仕方で数百種類にも及ぶといわてれています。

広義では、古墳時代から昭和戦前までの日本固有な髪形。

狭義では、安土桃山時代後期から幕末までの女性の結髪を指す。

引用:Wikipediaより

平安時代から女性の髪形と言えば、そのまま垂らす(垂髪・すいはつ)か「下げ髪」が主な髪型でした。

垂髪・すいはつ

江戸時代に入り垂らした髪形から髪全体を大きく高い位置で束ね、髷(まげ)を折り曲げた形が基本になります。

結い上げるための髪油は、蝋(ろう)分の多い鬢(びん)つけ油(あぶら)を使って髪のほつれを出さないように工夫した。

現代では、お相撲さんが使ってますね。

組みひもや麻糸を用いて結いあげ、髪飾りは櫛(くし)、笄(こうがい)、簪(かんざし)などを使って日本髪を美しく表現した。

江戸中期以後は、島田髷や勝山髷が一般女性に広く結(ゆ)われるようになり、日本の結髪史上の黄金時代ともいわれるさまざまな髪形が誕生した。

子供から大人まで、日常的に日本髪で過ごしていた。

文金高島田の島田髷は、現在の静岡県島田市が発祥の地とされています。

島田髷の種類は多く、身分や流行の時期によって形が違うのが特徴です。

武家の娘や将軍の正室にしか結えない形もあれば、下級の女中の間で流行した形もあります。

引用:Weddingnews、

島田髷

系統別にみると

- 垂髪系:

垂 髪 (平安時代中期~室町時代)

下げ髪(江戸時代中期~後期) - 兵庫系:

伊達兵庫(江戸時代後期) - 島田系:

灯篭髷島田髷(江戸時代中期)

高島田(江戸時代後期)

銀杏返し(江戸時代後期) - 勝山系:

勝山髷(江戸時代前期)

丸 髷(江戸時代後期) - 笄髷系:

笄 髷(江戸時代前期)

灯篭髷笄髷(江戸時代中期)

島田崩し(江戸時代後期) - 東髷系:

銀杏返し(江戸時代後期)

桃割れ(江戸時代後期)

現代でも似ていることは芸能界の流行りが一般にも受けてファッションでも髪型でも広がる傾向がありますね。

江戸時代の女歌舞伎や遊女などが「兵庫髷(ひょうごまげ)」や「島田髷」、「勝山髷」などと名付けられた髪型を結いはじめ、一般市民に広がっていきます。

これらに笄髷(こうがいまげ)が加わり日本髪を代表する4つの基本の髪型がこの時期につくられました。

引用:ポーラ文化研究所より

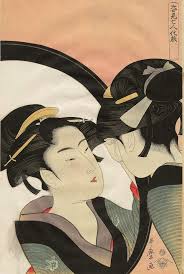

この4つの基本結髪は、身分や職業、未婚や既婚など見た目も違いがあり誰がその髷を結うのかも異なっていた。

その結髪を見れば、ある程度のその女性のプロフィールがわかったのです。

少女時代の髪型は、稚児髷(ちごまげ)頭のてっぺんにふたつの輪をつくり髷とし、髷の根元に毛先をまきつけた。

稚児髷

結婚するまでの娘時代の髪型は、島田髷結婚後の髪型は、丸髷(まるまげ)

丸髷

丸髷の髷は、年配になると小さくなり手絡(てがら)とう髷の根元にかける飾り布も若い人は赤系、年配者は水色系と違っていました。

当時の女性にとって髪化粧は女性の大事なたしなみのひとつで、髪化粧によって貞女にもいやしい女にも見られてしまったようです。

昔の人は髪を結うのも、スタイルを保つのも、髪を洗うのも大変だった。

今は、サラサラな髪の毛が主流でドライヤーもありよかったです。

参考:Wikipedia、ポーラ文化研究所、Weddingnews