季節で名前がかわるお彼岸の和菓子「おはぎ」

「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったもので、そのようになっているのが不思議です。

それにしても不思議といえば、桜は暖かな地方から徐々に開花が始まり北上していくけど、なぜ彼岸花は全国で同じ時期に咲くのだろう。

お墓参りだよと彼岸花が教えてくれているようだ。

彼岸花

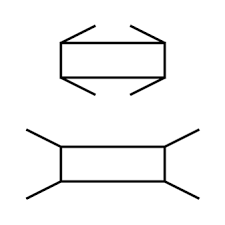

おはぎ・牡丹餅

お彼岸になると、たいがいは「ぼた餅」が出てきます。

- 秋には「おはぎ」で萩の餅。粒餡。

小豆の粒が散った外側の餡の姿が、赤紫色の萩が咲き乱れている様子に似ていることから名付けられた。 - 春には牡丹の餅で「牡丹餅・ぼたもち」。こし餡。

春に咲く彩りもよく華やかな赤い牡丹に見立てた。

がよく知られていますね。

粒餡とこし餡は、小豆の収穫時期直後の秋は、皮が柔らかく粒のまま食べられるけど、春は時間が経って固いので皮を取り除きこし餡で食べるのでこのようになった。

イメージはすっかり春は牡丹、秋は萩と浮かんでくるけど、もともとは同じお菓子なのに不思議な感じです。

現代では、この春と秋の和菓子しか知らないけど、昔は、夏にも冬にもあったそうです。

夏冬にもあったおはぎ

- 夏のおはぎは「夜船」という。夏の夜は月の明かりに照らされて、水面に静かに浮かぶ小舟の姿が思い描かれますね。

もち米とうるち米を混ぜて炊き上げお米が半分ぐらいにつぶれた状態にする。お餅のように、ペッタンペッタンと、うすでつく音がしないので、いつついたか分からず「つき知らず」「着き知らず」と読みかえて、暗くていつ着いたのか分からない船に見立てて「夜船」と呼ぶようになったとか。 - 冬のおはぎは「北窓」という。夜船と同じように「つき知らず」が「月知らず」になり、月が見えないのは北側にある窓ということから「北窓」と呼ぶようになったとか。

いずれも、なるほどとうなずける「夜船」「北窓」の言葉です、日本人の感受性の豊かさを感じます。

ぼた餅は、日蓮上人が処刑されそうになった時、老婆が最後に日蓮上人になにか食べさせたいというが、あんを煮る時間がないので、もち米とうるち米を五分づきしたものに胡麻をまぶして食べさせた。

日蓮上人は佐渡に島流しにされたけど、処刑はされなかった。

それ以来、災難をよけるということで、「御難餅・ごなんもち」とか「難よけ餅」と言われることもある。

また、小豆の赤い色は厄除けの色として、魔除けの邪気を払うとされ、このことがぼた餅を彼岸に食べる由来とも言われる。

宮中では、両陛下が御拝される春秋のお中日に、ご先祖様をお祀りする季皇霊祭、神恩感謝を捧げる季神殿祭が執り行われる。

両陛下は、この儀式の後で、萩の餅(牡丹餅)をお昼に召し上がりになるという。

御所言葉では、萩の餅のことを「おはぎ」ともいうようですが、「やわやわ」という表現もするようです。たしかにやわらかいおはぎにぴったりの言葉で、自然とほほ笑みがわいてくるようです。

「やわやわ」を食べたくなりますね。

参考:江戸・東京下町歳時記(荒井修著)、warakuweb