浅草寺二天門綺麗な漆ぬり修復

浅草寺二天門修復工事

浅草寺にある二天門の修復工事が、令和3年(2021年)8月で終了しました。

重要文化財に指定されていて前回の修復工事から約10年が経過し、漆塗り(うるしぬり)や単色塗り

に経年による変色や剥落(はくらく)が生じていた。

特に南面を中心に直射日光の影響が大きく外部の塗装の劣化が激しいです。

今回は令和2年(2020年)11月から、約10カ月を投じ、漆塗りは外部に面した部分と、単色塗り(丹塗り、胡

紛塗り、墨塗り)は南面を中心に塗り直しした。

また、建具の金具修理、防鳥網の撤去復旧も行われた。

修理工程と漆

漆塗りの原材料となる漆は仕上げ塗り(中塗り、上塗り)には100%国産の漆を使用している。

漆塗りの工程は、直射日光や風雨の影響を受けやすい箇所には「本直し」という工数の多い修理になります。

本直しの工程は、下地だけの工程で28工程、仕上げ塗工程で8工程と今回の工事では南面を「本直し」で

行われました。

漆が固まることを「漆が乾く」と表現します。

漆は温度はおよそ25度前後、湿度70%前後で最適な環境と言われている

漆はゆっくり乾かすことがポイントと言われていて、天候を気にしながら現場内の適切な環境に保つことが

苦労されたようです。

漆の木は樹齢10年から15年でようやく漆を採取することができます

1本の木から採取できる漆の量は、牛乳瓶1本分の約200g ほどです。

その後は伐採されます。

とても貴重な漆は、一滴も無駄にはできません。

今回使用した漆は、岩手県二戸市の浄法寺地域で生産されたものを使ってます。

驚くほどきれいに仕上がっています。

漆も奥深い色で長く見ていても飽きません。

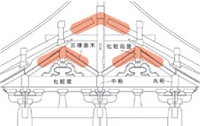

この二天門は木柄が太く重厚な建物で桁行8.13m、八脚門、切妻造、本瓦葺三棟造という形式です。

三棟造とは、門の前方間と後方間のそれぞれに三角形に組んだ屋根型の天井を設け、本来の大屋根の棟と併せて棟

が3本あるように見えることから、このように呼ばれます。

全体に赤色塗装がされていますが、柱など軸部は黒みがかった赤のベンガラ漆塗り、組物や軒廻りは明るいオレン

ジ色の丹塗りに塗り分けられているのが特徴です。

二天門の歴史

二天門は、元和4年(1628年)浅草寺の本堂の東側に東照宮の隋神門(ずいしんもん)として建てられました。

隋神門とは、

神域に邪悪なものが入り来るのを防ぐ御門(みかど)の神をまつる門。

引用:Weblio辞書

江戸期までは豊岩間戸命(とよいわまどのみこと)・櫛岩間戸命(くしいわまどのみこと)の二神を安置し「矢大

神門」(やだいじんもん)と呼ばれていた。

しかし、明治初年、神仏分離令により二神を廃して随身像は仏教を守護する四天王のうち、東方と南方の守護者で

ある広目天・持国天の二天像が鶴岡八幡宮から奉納され、門の名も二天門と改称されました。

浅草寺は観音霊場として栄え、坂東三十三箇所の十三番札所となっている。

観音信者だったという源頼朝も信仰し平氏討滅祈願を行ったという。

浅草寺本堂から浅草神社の鳥居の前を通り過ぎると二天門があり、さらに5分も歩けば隅田川の隅田公園に着きます

歴史を振り返りながら、浅草の散策も面白いですよ。

参考:浅草観光のオトモ、東京都教育委員会、浅草寺(浅草寺教化部 発行)