ハインリッヒの法則はヒヤリハットが重要

ハインリッヒの法則

「ハインリッヒの法則」は労働災害の分野で経験則として

広く知られている。

重大事故防止のために

一般的には知る人も少ないのですが、災害防止や危機管理

事故防止だけでなくビジネスにも効果を得られると言われてます。

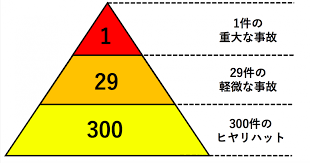

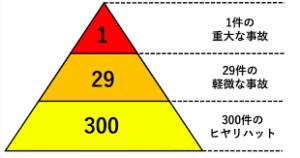

「一つの重大事故の背後には29の軽微な事故があり、

その背景には300の異常がある」とするもの。

ハインリッヒの法則

ハーバート・ウィリアム・ハインリッヒが、アメリカの損害保険

会社で技術・調査部に勤めていた1929年に出版した法則です。

「1:29:300」は図形化されて、

「災害三角形(トライアングル)定理」や

「障害四角錘(ピラミッド)」と呼ばれているほど有名です。

災害保険会社に在籍の時、管理者が労働災害の根本的原因を

究明しないで、労働者のせいにしていることに疑問を持ち

5000件以上の事故を検証した結果

「1:29:300」の比率を割り出した。

「ヒヤリハット」とは

ヒヤリハット

危ないことを経験して、ヒヤリとしたりハットすること。

例えば、

- 路地を曲がろうとして、危うく正面衝突をする

- ナイフ取ろうとして、刃先を持ち切ってしまった

- 道路の凹凸にきずかず、つまずいた。

- 置いてあったパイプの上に乗り転んだ

- もう一段梯子に段があると思い降りたがひっくり返った

などなど、重大な事故にならないものの、それに直結する

可能性のある突然的出来事のこと。

きりがなくあるものです。

このヒヤリハットの段階で対処することが重大事故の

防止につながるとされてる。

- いつ、だれが、どんな状況で、どんなヒヤリハットを経験したか

- 事業場のあらゆる危険性、有害性を洗い出す

- 労働災害の重篤性やその災害が発生する可能性のリスク見積もり

- そのリスク見積もりによる優先度の設定と低減措置の検討

(一部リスクアセスメントともいう)

等を全員が共有することで災害防止対策の一つになる。

ヒヤリハットの報告と全員のシェアがとても効果を発揮します。

今回は、怪我がなかったからいいかとかたずけてしまうと

いつかは誰かが怪我をしてしまいます。

情報を分かち合い、対策をとるために行うのが、

ヒヤリハット報告です。

1931年に初版が発行され「災害防止のバイブル」として

NASAを初め数多くの著作物に引用されたことでハインリッヒは

「災害防止のグランドファザー(祖父)」と呼ばれるようになった。

日本でも、災害防止のための安全上の基礎知識として広く

取り上げられている。

この数字の「1:29:300」を足した330は

「330運動」として国鉄(現JR)や多くのメーカー、

ゼネコンの安全マニュアルに必須項目として記載される

ようになっている。

職場や仕事場で発生する事故や障害の大半が、人災による

ことを指摘したが、単に労働者の行動の実に焦点を当てては

ならないと訴えた。

そこで、ハインリッヒは雇用主に対して、災害を事前に防ぐととが

できれば、労働者の障害や人身事故が防止できると、職場で

安全点検や適切な指導を行えば、その重要性が従業員に

認識され、災害も障害全般もなくせると助言をした。

重大事故を防止し安全を確保して過ごしたいものです。

参考:○○の法則辞典(烏賀陽正弘著)、Wikipedia、厚生労働省